1. Unterhalt

2. Vermögensaufteilung

3. Obsorge

Hatten die Konsistorialräte die Ehe annulliert, geschieden oder einem Eheteil eine zeitlich befristete Trennung von Tisch und Bett zugestanden und aber im Urteil die weltlichen Folgen nicht geregelt, so wandten sich die Ehefrauen und Ehemänner, wie einleitend zu diesem Menüpunkt ausgeführt, zur Regelung dieser meist an die weltlichen Gerichte. Diese Verfahren bleiben unserem Blick daher weitgehend entzogen. Von besonderem Interesse sind daher die wenigen Verfahren, in welchen vom Konsistorium über die Teilung des Vermögens und/oder den Unterhalt sowie die Obsorge entschieden wurde.

1. Unterhalt

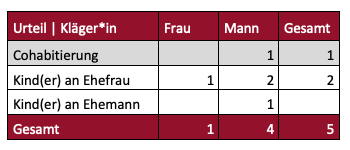

Im Quellensample sind insgesamt 19 Zusatzverfahren zur Regelung des Unterhalts überliefert. In geschlechtsspezifischer Hinsicht fällt auf, dass alle Verfahren zur Zuerkennung oder Festlegung des Unterhalts von Frauen initiiert wurden, während alle drei Verfahren zur Änderung des Unterhalts von Männern beantragt worden waren.

Tab. 1: Verfahren zur Regelung des Unterhalts (1558–1783)

Wie Tabelle 1 zeigt, legten die Konsistorialräte in den drei Verfahren, in welchen die Ehefrauen um die Festlegung des Unterhalts ersuchten, den Unterhalt fest. Auch in zwei von 13 Verfahren, bei denen die Ehefrauen um einen Unterhaltstitel ersuchten, bestimmten die Konsistorialgerichte die Höhe des Unterhalts.

nach dem Scheidungs- oder Trennungsurteil

UNTERHALT FESTLEGEN

Betrachten wir in einem ersten Schritt jene drei Verfahren, bei denen die Ehefrauen bereits über einen Unterhaltstitel verfügten und um die Bestimmung der Höhe ersuchten. Im ersten Fallbeispiel hatten die Konsistorialräte die Ehe geschieden, in den beiden anderen Fällen nur eine befristete Trennung von einem Jahr beziehungsweise von sechs Monaten gewährt.

Am 26. August 1720 schieden die Wiener Konsistorialräte die Ehe von Eva und Mathias Wimmer*in wegen Ehebruchs, welchen der Ehemann auch vor Gericht eingestanden hatte:

„Die klägerin seye von dem bekhlagten über zuegestandtenen ehebruch zu tisch und bett geschiedten, der bekhlagte auch derselben von zeit der ersten klag und führohin die alimenta zu raichen“ schuldig. (DAW WP 123_102r-102v).

Das Ehepaar war seit 7. Mai 1702 verheiratet, lebte aber seit mehr als fünf Jahren getrennt, wobei ein namentlich nicht genanntes Kind offenbar bei Eva lebte. Im Herbst 1720 forderte Eva das Konsistorium auf, die ihr zuerkannten Alimente „zu taxieren“ und verlangte einen jährlichen Unterhalt von 104 Gulden. Der geschiedene Ehemann, Mathias Wimmer, brachte vor, dass er als Pferdehändler nur wenig Gewinn mache und daher keinen so hohen Unterhalt zahlen könne. Die Konsistorialräte setzten am 8. November 1720 den bereits schuldigen und den künftigen Unterhalt mit 39 Gulden jährlich fest.

Maria Francisca Parzenin hatten die Konsistorialräte erstmals im November 1733 eine sechsmonatige Trennung von ihrem Ehemann, dem Perückenmacher Nikolaus Parzeni zugestanden und den Ehemann verpflichtet, ihr für diesen Zeitraum wöchentlich einen Gulden Unterhalt zu bezahlen. 1739 forderte Maria Francisca erneut die Trennung oder aber die Bezahlung des ihr 1733 zugestandenen jährlichen Unterhalts von 52 Gulden. Die Konsistorialräte lehnten die Klage ab und verurteilten sie zur „friedlichen Cohabitierung“ mit ihrem Ehemann. Weitere fünf Jahre später reichte Maria Francisca die dritte Trennungsklage ein, die sie diesmal mit Ehebruch begründete. Trotz ihres Arguments, dass die Frau, mit welcher ihr Ehemann die Ehe „gebrochen“ hatte, schwanger sei, erlaubten ihr die Konsistorialräte kein Beweisverfahren, sondern entschieden am 16. September 1746 auf eine einjährige Trennung, während welcher der Ehemann „der klägerin die alimenta zu reichen schuldig sein solle.“

Nachdem das Konsistorium die Höhe des Unterhalts nicht bestimmt hatte, ersuchte Maria Francisca fünf Wochen später um die „determinirung deren alimenten“, also um die Festlegung der Höhe des Unterhalts. Bei der Tagsatzung am 11. November 1746 lehnte Nicolas Parzeni die Bezahlung des Unterhalts ab und forderte, „sie solle nach hauß gehen und mit ihme leben“. Die Konsistorialräte verurteilten ihn schließlich zur Bezahlung von 45 Kreuzer wöchentlich (39 Gulden jährlich), das heißt sie reduzierten den 1733 festgelegten Unterhalt von Maria Francisca um ein Viertel.

Auch Catharina Politin hatte schon mehrere gerichtliche Trennungsversuche von ihrem ehebrüchigen und gewalttätigen Ehemann, dem kaiserlichen Leibtrabanten Joseph Polito, hinter sich, als sie Ende 1747 erstmals die Erlaubnis erhielt, ein halbes Jahr von ihm getrennt zu leben. Das Wiener Konsistorium hatte ihr zwar einen Unterhaltstitel zuerkannt, ihr allerdings aufgetragen, den Unterhalt in einem eigenen Verfahren bestimmen zu lassen. Im Jänner 1748 forderte Catharina Politin sechs Gulden monatlichen (72 Gulden jährlichen) Unterhalt. Auch Joseph Polito verweigerte Unterhaltszahlungen an seine getrenntlebende Ehefrau und verlangte, dass sie „zu ihm ziehen“ sollte. Die Konsistorialräte legten am 12. Jänner 1748 den monatlichen Unterhalt von vier Gulden (48 Gulden jährlich) fest.

UNTERHALT ZUERKENNEN

Wie bereits ausgeführt bestimmten die Konsistorialräte auch in zwei von 13 Verfahren, in welchen die Ehefrauen die Zuerkennung eines Unterhalts verlangt hatten, zugleich auch die Höhe des Unterhalts. Das erste Verfahren führte Theresia Krodlin. Sie hatte 1751 wegen physischer Gewalt die Trennung von Tisch und Bett beantragt, im Urteil vom 25. Juni 1751 allerdings nur eine Toleranz von sechs Monaten erhalten. Zudem hatten die Konsistorialräte ihren Zusatzantrag auf die Zuerkennung eines Unterhalts abgelehnt. Nachdem Johann Sebastian Krodl sich weigerte, ihr außerhalb der Ehe Unterhalt zu bezahlen, ersuchte Theresia das Konsistorium erneut um die Zuerkennung eines Unterhalts. Am 27. August 1751 traf das Ehepaar bei der Tagsatzung aufeinander. Theresia brachte vor, „sie habe nichts zu leben und ihre capitalien zugebracht, begehrt jährlich pro alimentatis 300 gulden.“

Johann Sebastian entgegnet einerseits, dass er gegen das Trennungsurteil einen Rekurs eingebracht habe und dieses daher noch nicht rechtskräftig wäre. Andererseits führte er aus, aus seinem Dienst bei der Kaiserin nur 100 Gulden Persion zu beziehen:

„der kayßerin Elisabeth all da nur 100 gulden pension, sie [seine Frau] hätte ihme nichts zugebracht, sie hätte kleyder und geschmuck und ander sachen mit ihr gegen 700 oder 800 gulden und mehr werths mitgenohmen, 6.000 gulden capital habe er, so aber nicht von ihr wären, begehrt sie mit den alimentirungsgesuch abzuweißen.“ (DAW, WP 139, 93r)

Theresia bestritt, bei ihrem Auszug Dinge mitgenommen zu haben, verwies auf ihre Bedürftigkeit und sein Eingeständnis, über 6.000 Gulden Kapital zu verfügen. Diesmal entschieden die Konsistorialräte nicht nur, dass Johann Sebastian der getrenntlebenden Ehefrau Unterhalt zahlen musste, sondern bestimmten auch dessen Höhe mit 75 Gulden halbjährlich:

„daß der beklagte der klägerin durch die zeit der verwilligten ein halb jährigen tolleranz zu ihrer nöthigen unterhaltung fünf und siebzig gulden und zwar waß hievon wochentlich kommet, alle wochen vorhinein zu reichen und zu bezahlen schuldig seyn solle.“ (DAW WP 139_93v-94r)

Statt der geforderten 300 Gulden jährlich sprach die Konsistorialräte Theresia einen jährlichen Unterhalt von 150 Gulden zu.

Das zweite diesbezügliche Verfahren ist in unserem Quellensample insofern einzigartig, als es den Blick auf die Praxis nach dem Tod des Ehemannes eröffnet. Ursula Hindelangin klagte nicht ihren Ehemann, der vier Monate zuvor verstorben war, sondern dessen Verlassenschaftsverwalterin.

Ursula Magdalena Hadlin und Mathias Hindelang hatten am 25. Oktober 1707 in der Wiener Pfarrkirche St. Stephan geheiratet. Mathias stammte aus dem Allgäu und war beim Wiener Konsistorium als Cursor beschäftigt, Magdalena die Tochter eines Löffelmacherehepaares aus Niederösterreich. Wann die Ehe geschieden wurde, wissen wir nicht. In dem von uns untersuchten Zeitraum zwischen 1739 und 1756 finden sich aber viele Exekutionsverfahren der Ehefrau, aus denen sichtbar wird, dass Mathias Hindelang verpflichtet worden war, Ursula jährlich 250 Gulden Unterhalt zu bezahlen. Im Mai 1751 verstarb der Ehemann. Im September 1751 ersuchte Ursula Hindelangin das Wiener Konsistorium um Zuerkennung eines Unterhalts aus der Verlassenschaft. Sie beziehungsweise ihr Anwalt argumentierte, dass ihr 250 Gulden jährlich zuerkannt worden waren, welche ihr aus der Verlassenschaft des verstorbenen Ehemannes weiterhin zustünden. Die Konsistorialräte schlossen sich der Argumentation der Ehefrau an und sprachen ihr aus den Zinserträgen seines hinterlassenen Vermögens den vereinbarten Unterhalt zu, den die Verlassenschaftsverwalterin in vierteljährlichen Tranchen vorab zu zahlen hatte:

„[…] frau von Sauberskirch als Hindelangische testaments executricin […] der klägerin die zu derselben unterhaltung verglichene jährlich 250 gulden, und zwar vierteljhährlich (im) vorhinein mit 62 gulden 30 kreuzer abzuführen schuldig sein solle.“ (DAW WP 139_109r-110v)

UNTERHALT ÄNDERN

Während die Ehefrauen um die Zuerkennung oder die Festlegung des Unterhalts ersuchten, ist den drei überlieferten Unterhaltsklagen der Ehemänner gemeinsam, dass sie eine Verminderung ihrer Unterhaltsverpflichtung zu erreichen versuchten. Die drei Kläger eint ebenso die Tatsache, dass ihnen der Unterhalt von den weltlichen Gerichten auferlegt worden war.

Nach zwei abgelehnten Scheidungsanträgen von Barbara Bauerin, hatten die Wiener Konsistorialräte am 3. Juni 1712 die Ehe von Barbara und Johann Bauer*in geschieden und Barbara einen Unterhaltstitel gewährt:

„seye demnach die klägerin dem beklagten hinfüran nicht mehr ehelich zu cohabitieren, dahingegen derselbe ihr die gebührende underhaltung zu verschaffen schuldig.“ (DAW PP 120_285-286)

Ihre dritte Scheidungsklage hatte Barbara neben physischer Gewalt auch damit begründet, dass ihr Ehemann mit einer Dienstmagd Geschlechtsverkehr hätte, was Johann vor Gericht auch nicht bestritt. Wie wir aus dem Trauungseintrag sehen, hatte das Ehepaar am 18. Jänner 1701 geheiratet. Für die verwitwete Barbara Reimerin war es zumindest die zweite, für den Junggesellen Johannes Bauer die erste Ehe.

Im Februar reichte Johann Bauer beim Wiener Konsistorium eine Klage zur Verminderung des Unterhalts ein. Aus den Protokollen der Tagsatzungen vom 17. Februar und vom 10. März lernen wir, dass Johann in das Bauerngut von Barbara eingeheiratet hatte. Und wir lernen, dass die Scheidungsfolgen von der weltlichen Obrigkeit bereits geregelt worden waren. Die Vereinbarung hatte vorgesehen, dass Barbara aus dem Bauerngut auszog und der Ehemann das Bauerngut, ein Ganzlehen, weiterführte, wobei die fünf Kinder von Barbara beim Stiefvater am Bauernhof verblieben. Als Gegenleistung war Johann zu einer jährlichen Unterhaltszahlung an Barbara verpflichtet worden.

Johann brachte vor dem Konsistorium vor, dass er „ein so groses quantum, wie es die weltliche obrigkheit determiniret hat“ nicht bezahlen könne. Er wäre ein armer Mann und „habe mit der klägerin 5. künder erheurathet“, die er jetzt ernähren müsse. Er bot an, vom Haus zu „weichen“, wenn Barbara ihm als Gegenleistung 25 Gulden jährlichen Unterhalt bezahle. Schlussendlich vereinbarte das Ehepaar vor dem Konsistorium einen Scheidungsvergleich, der vorsah, dass Johann mit den Stiefkindern weiterhin den Bauernhof bewirtschaftete und Barbara den jährlichen Unterhalt nicht mehr nur in Geld, sondern auch in Naturalien erhalten sollte:

„es seye der beklagte der klägerin zur ihrer jährlichen underhaltung nehmlich an gelt 12 gulden, an weizen 4 metzen [=244 Liter] [141], an korn 7 metzen [=427 Liter], an wein 5 emmer [=290 Liter] an schmalz 10 maß [=14,14 Liter], an Salz 2 küstel (=kisten) und an holz 2 klafter alle Jahr zu praestiren (zu leisten) schuldig.“ (DAW PP 121_139-140)

Auch Johann Paul Basse, kaiserliche Leibgardist, ersuchte um die Reduktion seiner Unterhaltsverpflichtungen. Und auch in seinem Fall war die Höhe des Unterhalts von der weltlichen Obrigkeit bestimmt worden. Statt der wegen physischer Gewalt beantragten „eheschaidtung quoad thorum et mensam“ hatte Magdalena Bassin am 15. September 1715 von den Wiener Konsistorialräten eine sechsmonatige Trennung und einen Unterhaltstitel bewilligt bekommen. In der Tagsatzung am 8. November 1715 brachte Johann Paul vor, dass er Magdalena nur 20 Gulden jährlich geben könne. Ee argumentierte, dass Babara ihm das versprochene Heiratsgut in der Höhe von 600 Gulden nicht zugebracht hätte und er nur über 200 Gulden jährliche Besoldung verfüge, von welcher er auch das Pferd unterhalten müsse. Das Ehepaar, vom welchem wir nicht wissen, wie lange es verheiratet war, einigte sich schlussendlich auf 78 Gulden jährlichen Unterhalt:

„Der beklagte seye der klägerin auf die zeit der bewilligten toleranz zu unterhaltung wochentlich 1 gulden 30 kreuzer zu reichen und zu geben schuldtig“. (DAW WP 120_103r-103v)

Auch Georg Diennebier, ein bei Graf Pálffy angestellten Jäger, forderte die Reduktion der Höhe des Unterhalts an seine getrenntlebende Ehefrau, da er, wie er in der Tagsatzung vom 12. April 1752 argumentierte, den zuerkannten Unterhalt künftig nicht mehr in voller Höhe leisten könne. Anna Barbara Diennebierin war von den Wiener Konsistorialräten erstmals am 26. Jänner 1746 eine sechsmonatige Toleranz zugestanden worden. Am 5. Juli 1748 beantragte Anna Barbara die Verlängerung der Toleranz und die Zuerkennung eines höheren Unterhalts, da sie mit den bis dahin zugestandenen monatlichen Dukaten nicht leben könne. Die Konsistorialräte erlaubten ihr weitere drei Monate getrennt zu leben und legten den Unterhalt auf drei Gulden monatlich (156 Gulden jährlich) fest. Am 27. November 1748 verlängerten die Konsistorialräte die „Toleranzzeit“ um weitere vier Monate. Dass Anna Barbara weiterhin nicht mit ihrem Ehemann lebte, erfahren wir aus dem oben erwähnten Verfahren zur Abänderung des Unterhalts, welches Georg Diennebier im Frühling 1752 führte. Es ist davon auszugehen, dass sich dieses Ehepaar außergerichtlich einigte, da in den Protokollbüchern keine weiteren Einträge zu finden sind.

SONSTIGE FORDERUNGEN

Dass nicht immer um Geldbeträge, sondern auch um Alltagsgegenstände für das weitere Leben gestritten wurde, zeigt das Beispiel des Ehepaars Eulenbacher*in: Nach der Erteilung einer einjährigen Toleranz und eines zugestandenen Unterhalts von 46 Gulden (vgl. Menüunterpunkt provisorischer Unterhalt), forderte Anna Maria Eulenbacherin die Aushändigung ihrer in die Ehe eingebrachten Mobilien. Das Wiener Kirchengericht entschied im September 1666, dass sie sich bis zum Ende der Toleranz mit der bereits übergebenen Bettstatt samt Wäsche („bett, 2 paar leylachern, 2 tischtiechern, 2 handttiecher und 2 khüssziechen“) vorerst begnügen müsse, aber inzwischen ein genaues Verzeichnis des von ihr zurückgeforderten Hausrats erstellt werden solle. Nach Ablauf der Frist klagte Peter Eulenbacher allerdings erfolgreich die Wiederaufnahme des Ehelebens ein, zur tatsächlichen Aufteilung der Mobilien war es bis dahin nicht gekommen (DAW WP 24_179, DAW WP 24_631).

nach dem Cohabitierungsurteil

Hatten die Konsistorialräte das Ehepaar zur friedlichen Cohabitierung verurteilt, welche der Ehemann oder die Ehefrau aber verweigerte, so zählte diese Verweigerung nicht als legitimer Trennungs- oder Scheidungsgrund. Konnten die scheidungswilligen Eheteile keinen neuen Grund für die Aufnahme eines Trennungs- oder Scheidungsverfahren vorbringen, so stand es ihnen nur offen, Unterhalt für sich selbst und die Kinder für die Zeit einzufordern, in welcher der Ehepartner, die Ehepartnerin getrennt lebte (siehe Folgeverfahren).

Eine der Ehefrauen, welche diese Klageoption nutzten, war Johanna Eva Venusin. Sie klagte im September 1711, dass Franz Venus sie vor 12 Wochen ohne Grund „aus dem Haus gejagt“ hätte und forderte, dass die Konsistorialräte ihrem Ehemann sowohl die Cohabitierung wie auch die Nachzahlung ihres Unterhalts der letzten 12 Wochen auftragen sollten. Franz Venus entgegnete bei der Tagsatzung am 18. September 1711, dass Johanna Eva „ein schlimmes maull“ habe, sie „habe ihn betrogen, [er] wolle ihr nicht cohabitieren, noch [sie] annemen“. Gegen das Cohabitationsurteil des Konsistoriums ergriff er das Rechtsmittel der Appellation. Wie so viele Ehemänner verweigerte auch er mit dem Hinweis auf das anhängige Appellationsverfahren sowohl das Zusammenleben als auch die Bezahlung von Unterhalt. Im Jänner 1712 klagte Johanna Eva auf die (Nach-)Zahlung des Unterhalts seit dem Cohabitationsurteil, welcher ihr von den Konsistorialräten auch genehmigt wurde:

„Der bekhlagte seye der klägerin sowohl von zeit des untern 18. September 1711 ergangenen verlass, als auch bis auf weittere veranlassung in das künftige zur unterhaltung wochentlich zwey guldten […] zu reichen und zu bezahlen schuldtig (DAW WP 117_166r-166v).

Im Quellensample sind zudem drei Verfahren überliefert, in welchen die Konsistorialräte die Ehepaare im Verfahren in der Hauptsache zur „friedlichen Cohabitierung“ verurteilten, im Urteil aber zugleich den Unterhalt und die Obsorge der Kinder regelten, also selbst nicht davon ausgingen, dass das Urteil von den Ehepaaren befolgt werden würde. In zwei der Verfahren hatten die Ehefrauen die Anordnung der Cohabitierung gefordert, in einem Verfahren hatte der Ehemann die Scheidung beantragt.

Das in zeitlicher Hinsicht erste der drei Verfahren führte Anna Maria Trostin. Sie und Georg Anton Trost hatten in den 1720er Jahren in Würzburg geheiratet, der Ehemann einen „Dienst“ in Wien angenommen, und seine Ehefrau und die siebenjährige Tochter in Würzburg zurückgelassen. Nachdem er weder nach Würzburg zurückgekehrt war noch für die Tochter Unterhalt bezahlt hatte, reiste Anna Maria Trostin selbst nach Wien, wo sie Ende des Jahres 1730 beim Wiener Konsistorium einen Antrag auf „Anordnung der Cohabitierung“ einreichte. Im Dezember 1730 trugen die Konsistorialräte dem Ehemann das Zusammenleben auf. Georg Anton weigerte sich mit Anna Maria zusammen zu leben, woraufhin diese im März 1731 erneut eine Klage einbrachte. Sie warf Georg Anton vor, sie nicht bei sich in der Stadt wohnen zu lassen, sondern dass er sie „in die vorstatt verschieben wolle“ und er ihr auch keinen Unterhalt bezahle. Diesen hätte sie auch deshalb benötigt, weil die siebenjährige Tochter in Würzburg „in Kost“ sei.

Georg Anton Trost beziehungsweise sein Anwalt wandten ein, dass Anna Maria nicht bei ihm in der Stadt wohnen könne, da er sonst „seinen Dienst verlieren“ würde, er aber bereit sei, ihr jährlich 100 Gulden Unterhalt zu bezahlen. Zudem schlug er vor, dass Anna Maria ihm die Obsorge für die gemeinsame Tochter überlasse, welche er seiner Mutter zur „aufziehung“ geben wolle. Anna Maria lehnte die Änderung der Obsorge ab und verlangte statt des angebotenen Drittels die Hälfte von seiner jährlichen Besoldung von 300 Gulden. Die Konsistorialräte gestanden ihr schlussendlich 2 Gulden wöchentlichen beziehungsweise 104 Gulden jährlichen Unterhalt zu und verwiesen sie wegen des Unterhalts für die Tochter an die „gehörige instanz“, also an die weltliche Gerichtsbarkeit.

Auch Barbara Elisabeth von Althan, geborene Barbara Herzin, hatte die Wiederaufnahme des ehelichen Zusammenlebens und Unterhalt für sich selbst und die gemeinsame Tochter Josepha Theresia gefordert. Der Anwalt von Michael Anton von Althan bestritt bei der Verhandlung im Mai 1749 nicht, dass sein Klient mit Barbara Herzin gelebt und zwei Kinder gezeugt habe, bestritt aber, dass dieser mit Barbara eine gültige Ehe geschlossen habe. Im Namen seines Mandanten erklärte er, dass dieser bereit wäre, die Obsorge über die am 12. Jänner 1746 getaufte Tochter Josepha Theresia zu übernehmen. Die Konsistorialräte forderten das persönliche Erscheinen des beklagten Ehemannes. Bei der Tagsatzung am 5. September gaben Barbara und Michael Anton zu, dass sie 1736 unter falschem Namen geheiratet und zwei Kinder in die Welt gesetzt hatten. Die Konsistorialräte folgten allerdings nicht der Argumentation des Ehemannes, dass diese Ehe ungültig sei und entschieden am 5. September 1749, dass Michal Anton von Althan

„ungehindert seiner weigerung der frau klägerin zu cohabitiren, derselben auch die alimenta für sie und das kindt zu reichen schuldig seyn solle.“ (DAW WP 137_106r-111r)

Auch Graf Althan ergriff gegen das Urteil das Rechtmittel der Appellation. Im Jänner 1750 verlangte Barbara, in den Protokollen weiterhin als Barbara Elisabeth Gräfin von Althan bezeichnet, die Bezahlung des Unterhalts, welchen Michael Anton mit dem üblichen Argument verweigerte, dass sich das Verfahren in der Appellation befinde. Die Konsistorialräte schlossen sich der Argumentation von Barbara Elisabeth beziehungsweise ihres Anwaltes an, wonach ein Appellationsverfahren die Unterhaltszahlungen nicht aufhebe und verurteilten Michael Anton zu einem jährlichen Unterhalt von 1.200 Gulden für Barbara und die gemeinsame dreijährige Tochter.

Das dritte Verfahren, in welchen die Konsistorialräte die Cohabitierung mit Unterhaltszahlungen verknüpften, betraf das Ehepaar Anna Catharina und Johann Georg Wiskozil*in, welches am 9. Dezember 1772 vom Tullner Pfarrer beim Konsistorium wegen „eigenmächtiger“ Trennung angezeigt worden war. Der verwitwete pensionierte Rittmeister und Anna Catharina, verwitwete Speckherin, hatten im April 1760 in Tulln geheiratet. Bei der Tagsatzung am 13. Jänner 1773, zu der das Ehepaar ex officio zitiert worden war, beantragte die 56-jährige Anna Catharina wegen physischer Gewalt die Scheidung. Johann Georg, der bereits 80 Jahre zählte, konterte, dass er dazu „bey seinem hohen alter nicht fähig“ wäre und warf seinerseits Anna Catharina vor, ihn „in seiner krankheit malitiose verlassen“ zu haben. Die Wiener Konsistorialräte trugen dem Ehepaar auf, „beysammen [zu] wohnen“ und ordneten an, dass Johann Georg Wiskozil seiner Ehefrau den Großteil seiner Pension als Haushaltsgelt übergebe:

„seine genüssend k.k. pension bis auf 50 gulden, welche er sich vorbehaltet, überlassen, sie, frau Wiskozillin aber hievon die nöthige kost und wohnung schaffen und beede theile alle gelegenheiten zu ferreren uneinigkeiten sorgfältig meiden.“ (DAW PP 187_9-10)

Obwohl das Urteil der Konsistorialräte nicht einen Unterhalt für die getrennt lebende Ehefrau, sondern die Verfügung der Ehefrau über den überwiegenden Teil der Pension des Ehemannes vorsah, ist mit Blick auf die im Abschnitt Normen angeführte Verordnung von 1753 und die im Codex Theresianus von 1766 nochmals betonte alleinige Zuständigkeit der weltlichen Gerichte für „weltliche Dinge“, erstaunlich, dass die Konsistorialräte 1773 über den Unterhalt entschieden hatten, wofür sie aus Sicht der weltlichen Gesetzgebung nicht mehr zuständig gewesen waren.

Resümee

Mit Ausnahme des Ehepaares Barbara und Johann Bauer*in, bei dem deutlich wurde, dass die Bezahlung eines Unterhalts von der Frage abhing, wer das Bauerngut weiterführte, erfuhren wir in den bislang vorgestellten Case Studies nichts über die sonstigen finanziellen Regelungen, welche die Ehepaare getroffen hatten. Abgesehen vom Ehepaar Maria Francisca und Nikolaus Parzen*in, wo der Ehemann ein Perückenmachergewerbe betrieb und Mathias Wimmer, der seinen Unterhalt als Pferdehändler verdiente, verfügten alle anderen Ehemänner über eine Besoldung, sei es als Cursor beim Konsistorium, als kaiserlicher Leibtrabant oder als Bediensteter von Kaiserin Elisabeth oder als pensionierter Rittmeister. Die Ehefrauen, die über die Höhe dieses regelmäßigen Einkommens recht gut Bescheid wussten, forderten für sich und allfällige Kinder zwischen einem Drittel und der Hälfte und bekamen im Schnitt ein Drittel dieses Einkommens zugesprochen. Die Fallbeispiele machten zugleich deutlich, dass viele der Ehepaare auch nach Ablauf der Toleranzzeit ihre Ehe nicht wieder aufnahmen und dies auch so lange offenbar kein Problem darstelle, solange der Ehemann, in seltenen Fällen auch die Ehefrau, seinen beziehungsweise ihren Unterhaltsverpflichtungen weiterhin nachkam.

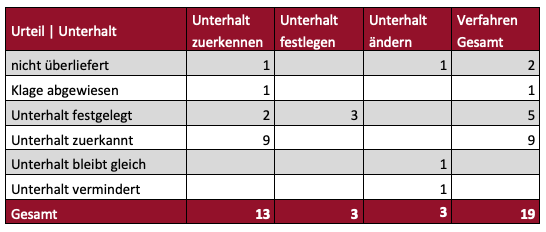

2. Vermögensaufteilung

Nach einer Eheannullierung oder einer Scheidung musste nicht nur geklärt werden, ob und für wen Unterhaltspflichten bestanden, sondern in einigen wenigen Fällen wurden die Konsistorien des unteren Offizialats Passau und der (Erz-)Diözese Wien auch mit der Aufteilung der ehelichen Güter befasst. Zur Analyse können wir uns auf neun Verfahren zur Vermögensteilung stützen, welche vor dem Konsistorium ausgetragen worden waren. Während die bisher analysierten Verfahren zur Regelung des Unterhalts alle im 18. Jahrhundert geführt worden waren, fanden mit Ausnahme eines Verfahrens von 1561, welches vor dem Passauer Konsistorium (PK) geführt worden war, alle Verfahren im 17. Jahrhundert statt.

Tabelle 2: Zusatzverfahren zur Vermögensteilung (1558–1783)

Gestritten wurde in den neun Verfahren um Grundstücke, Mobilien, Schmuck, Hausrat, Schuldscheine, Geld oder andere Werte, die in die Ehe eingebracht worden waren. Sechs der neun Verfahren waren von Frauen, drei von Männern initiiert worden. Nur in einem Fall fehlt das Urteil. Ein Verfahren wurde vom Konsistorium dem weltlichen Gericht überantwortet. In sieben Fällen erfahren wir, wie das Vermögen im engeren oder im weiteren Sinne (Möbel oder Heiratsgut) nach der gescheiterten Ehe aufgeteilt werden sollte. Spannend wäre ein Vergleich der von den Parteien eingeforderten Rückgaben mit den in den jeweiligen Eheverträgen vereinbarten Transferleistungen gewesen, doch leider konnten wir von keinem der neun Ehepaare einen Heiratsvertrag finden.

NACH DER SCHEIDUNG

Das zeitlich älteste der vier Verfahren zur Vermögensteilung reicht in die Mitte des 16. Jahrhunderts zurück. Die in Henzing nahe Tulln lebende Magdalena Habermairin hatte im April 1561 die Scheidung von ihrem ehebrüchigen und gewalttätigen Mann Bernhard erlangt. In der Folge forderte sie die, von ihr eingebrachte, Mitgift zurück. Das Konsistorium sprach ihr die von ihr benannten Güter zu – Häuser, Äcker, Einrichtungsgegenstände und Hausrat („domos, agros, fundos et suppellectilia“). (DAW PP 77_159v-160r)

Im Fall von Magdalena Harmannin bleibt unklar, ob nur das Heiratsgut oder auch darüberhinausgehende Werte gemeint waren. Sie forderte 1654 beim Passauer Konsistorium, dass ihr geschiedener Ehemann Mathias „ihr das irige widerumb zustelle“ (DAW PP 83_50v). Leider fehlt zu diesem Verfahren auch das Urteil. Auf welcher ökonomischen Basis und wo in Niederösterreich das Ehepaar gelebt hatte, bevor das Kirchengericht die Scheidung gewährte, konnte aus dem kurzen Protokolleintrag ebenfalls nicht erschlossen werden.

Im Fall des Ehepaares Anna Maria Krebsin, verwitwete Haignerin, und Johann Ferdinand Krebs war es der Ehemann, der die Rückgabe der Widerlage und die Ausbezahlung der versprochenen Morgengabe (vgl. dazu 1. Ehegüterregime) forderte. Das Ehepaar hatte im August 1663 geheiratet und offenbar nur wenige Wochen gemeinsam gelebt. In ihrer Klage auf Cohabitierung und Unterhalt hatte Anna Maria ihrem Ehemann im November 1665 vorgeworfen, sich vor zwei Jahren eigenmächtig von ihr „geschieden“ zu haben. Bei der Verhandlung im Mai 1666 verlangte Johann Ferdinand nicht nur die Scheidung, sondern auch die Rückgabe dessen, was er in die Ehe eingebracht hatte – darunter 700 Gulden Heiratsgut – sowie die Bezahlung der noch nicht geleisteten Morgengabe und Unterhalt. Am 13. September 1666 gestanden die Wiener Konsistorialräte dem Ehemann eine unbefristete Toleranz zu, sprich schieden die Ehe von Tisch und Bett.

Im Juni 1667 forderte Johann Ferdinand schließlich die Aufteilung des Vermögens, das zum überwiegenden Teil von Anna Maria aus ihrer vorhergehenden Ehe mit einem Mautbeschauer stammte und unter anderem Weingärten und ein Haus in Penzing umfasste. Das Konsistorium verurteilte Anna Maria dazu, ihrem geschiedenen Mann nicht nur die von ihm als Heiratsgut eingebrachten 700 Gulden zurückzugeben, sondern ihm auch die versprochene Morgengabe von 150 Gulden auszubezahlen. Die Geschenke, die sich die Brautleute gemacht hatten, sollten dagegen beide behalten können. Die weiteren Geld- und Naturalforderungen von Johann Ferdinand wies das Konsistorium vorerst zurück und trug ihm auf, Belege für die Rechtmäßigkeit seiner Ansprüche zu erbringen. Außerdem musste er die Hälfte der Hochzeitskosten und der gemeinsam gemachten Schulden übernehmen, durfte dafür jedoch für zwei Jahre die Fechsung (Ernte) der Hofstatt in Penzing einbehalten (DAW WP 24_661-662).

Wer 1676 den Vergleich zur Vermögensteilung des geschiedenen Ehepaars Leonhard und Cordula Laurin*in vor dem Wiener Konsistorium einfädelte, lässt sich nicht eindeutig sagen. Vorausgegangen waren diesem jedenfalls langwierige Streitigkeiten, die wir im Menüunterpunkt zu den provisorischen Regelungen, ausführlich beschrieben haben (Provisorischer Unterhalt). Auf Antrag des Ehemannes wurde die Ehe am 15. Juli 1675 geschieden. Als provisorischen Unterhalt für Cordula und den gemeinsamen zweijährigen Sohn Johannes Leonhard hatten die Konsistorialräte wöchentlich 3 Gulden 30 Kreuzer (182 Gulden jährlich) festgesetzt. Nach dem Tod des Kindes im Juli 1675 forderte Leonhard, den Unterhaltsbetrag auf 1 Gulden 30 Kreuzer wöchentlich zu vermindern. Bei der Tagsatzung am 15. Juli 1675 wurde folgende Regelung getroffen: Leonhard versprach, die Cordula schuldig gebliebenen Unterhaltszahlungen zu begleichen und ihr künftig jährlich 100 Gulden, jeweils in vierteljährlichen Tranchen im Vorhinein, zu bezahlen. Zusätzlich musste er Cordula die Gerichtskosten erstatten und eine einmalige Zahlung von 20 Gulden für das Trauerkleid leisten. Ein knappes Jahr später, im Juni 1676, erfolgte vor dem Wiener Kirchengericht die Vermögensteilung per Vergleich: Leonhard Laurin verpflichtete sich

„zu verhüettung khünfftigen stritts und disonanths, auch wegen des zuegbrachten heyrathguets, praetendirter widerlag, morgengaab, paraphernal guets undt all andtern sprüch und forderung, sye haben namen wie sye wollen, […] daß er ihr aniezo gleich dreyhundert gulden paar und khünfftige weinachten widerumb dreyhundert gulden, zusammen sechshundert gulden, zue völliger ab- und scheidenferttigung geben solle und wölle.“ (DAW WP 26_617r)

Nicht inkludiert in diese Auszahlung von 600 Gulden war ein jährlicher Unterhalt von 100 Gulden, welchen Leonhard bis zu seinem Tod zu zahlen versprach. Im Gegenzug verzichtete Cordula auf alle weiteren Forderungen:

„Mit welchen 600 gulden und jährlicher unterhaltung, so lang er herr Laurin lebt, sye von seinen haab und gueth im leben und seinem tod gänzlich abgeferttigt sein und sich aller weitteren sprüch undt forderung auf ewig begeben hat und hirmit haben will.“ (DAW WP 26_617r)

NACH DER ANNULLIERUNG

Während in den ersten vier Case Studies die Ehe von Tisch und Bett geschieden worden war und die Eheteile bei Lebzeiten des geschiedenen Ehemannes/der geschiedenen Ehefrau legal keine neue Ehe eingehen durften, war in den anderen fünf Fällen der Klage auf Vermögensteilung die Annullierung der Ehe vorausgegangen. Vier der Annullierungsklagen und auch vier der Verfahren zur Vermögensteilung waren von den Frauen eingebracht worden.

Bei der Tagsatzung am 2. Mai 1656 verhandelten die Konsistorialräte den Annullierungsantrag des Arztes Christoph Plochinger. Er und die 28-jährige Anna Jacobina Schwanauerin waren erst seit einem Vierteljahr verheiratet. Christoph argumentierte, dass aufgrund eines chirurgischen Eingriffes in ihrer Jugend die „weibliche scham“ von Anna Jacobina sehr schmal sei, weshalb sie intensive Schmerzen beim Versuch des Koitus verspüre“. Deshalb habe er enthaltsam sein müssen und „konnte sie nicht fleischlich erkennen.“ Die Ehe wurde am 29. Mai 1656 für nichtig erklärt und Christoph das Recht zu einer weiteren Eheschließung erteilt:

„wegen Impotenz infolge einer unheilbaren und dauernden Verengung nach dem Recht selbst nichtig und ungültig ist, so wie wir sie auch als nichtig und ungültig erklären, wobei wir dem Herrn Kläger die Möglichkeit und Erlaubnis geben und gewähren, sich im Herrn zu einer anderen Eheverbindung zu begeben, der gerichtlich Beklagten dagegen auf Dauer eine weitere Eheverbindung verbieten.“ (DAW WP 20_39)

Im März 1657 klagte Anna Jacobina Schwanauerin die Rückgabe ihres Heiratsguts und „alles zuegebrachten guettes“ beim Wiener Konsistorium ein. Anna Jacobina gab an, dass sie neben 1.000 Gulden Heiratsgut auch einen wertvollen Becher, acht Silberlöffel und einen Ring mit neun Rubinen in den ehelichen Haushalt eingebracht habe. Christoph Plochinger entgegnete, dass Anna Jacobina als an der Nichtigkeit der Ehe schuldige Partei das Recht auf die Rückerstattung des Heiratsguts verloren habe.

Zugleich bestritt er, 1.000 Gulden von ihr bekommen zu haben und merkte an, dass er den Becher im Wert von 24 Gulden als Ersatz für seine Unkosten behalten werde und er ihr die sieben Silberlöffel bezahlt habe. Ihren Rubinring könne sie im Austausch für den Ehering, den er ihr gegeben hatte, zurückbekommen. Anna Jacobina Schwanauerin bestritt Christoph Plochingers Berechtigung zur Einbehaltung des Heiratsguts. Sie wäre bei der Hochzeit guten Glaubens gewesen heiraten zu können. Den Becher und die Löffel habe er sich gegen ihren Willen angeeignet. Seinen Ring habe sie verloren. Da Christoph Plochinger ihre Darstellung wiederum in Abrede stellte und laut Konsistorium die Übereignung als rechtsgültig anzusehen sei, solange die Klägerin nicht das Gegenteil beweisen könnte, schlug das Konsistorium einen Vergleich vor. Am 1. März 1658 unterzeichneten die Parteien den Vergleich, womit alle Ansprüche abgedeckt sein sollten, nach welchem

„er herr doctor Plochinger ihr Schwanauerin für alle ihre vermaindte anforderungen in genere und in specie, sie mögen nahmen haben, wie sie wöllen, auß einer lauttern guetwilligkheit und mittleiden noch 20 reichstaler geben und bezahlen wölle“. (DAW WP 20_1303)

Die 20 Reichstaler (30 Gulden) wurden Anna Jacobina am Tag darauf ausgehändigt, wie das Protokoll vermerkt (DAW WP 20_1303).

Während Christoph Plochinger seine Option zu einer neuen Ehe bereits im November 1657 umgesetzt hatte, war es Anna Jacobina Schwanauerin verboten, eine neue Ehe einzugehen. Durch den Verlust ihres Heiratsguts, immerhin 1.000 Gulden, geriet sie in eine schwierige finanzielle Lage, so dass sie beim Konsistorium der Universität Wien um eine Schätzung der Bibliothek ihres verstorbenen Vaters ersuchen musste, um diese verkaufen zu können.

Der Wert des von Barbara Lindnerin 1663 nach der Annullierung ihrer Ehe mit dem bereits zuvor verheirateten Lutheraner und Stadtguardisten Leonhard Permüller zurückverlangten Vermögens lässt sich den Protokolleinträgen des Wiener Konsistoriums nicht entnehmen. Wir erfahren jedoch, dass von dem wegen Bigamie inhaftierten Leonhard Permüller nichts zurückgeholt werden konnte, weshalb das Kirchengericht ein Compass-Schreiben (Amtshilfegesuch) an den Regiments-Schultheiß der Stadtguardia in Wien sandte, dem ein – leider nicht überliefertes – Verzeichnis des von Barbara Lindnerin zurückverlangten Vermögens beigelegt war (DAW WP 22_285r).

Mehr über die zurückgeforderten Vermögenswerte erfahren wir im Fall von Apollonia Capuanin, welche, wie im Menüunterpunkt „Provisorischer Unterhalt“ beschrieben, im Jänner 1666 einen provisorischen Unterhalt von 52 Gulden jährlich zugesprochen bekommen hatte. Nach der Annullierung ihrer rund zwei Jahre dauernden Ehe mit dem Hauptmann Andreas Benechin im März 1666, forderte sie das Heiratsgut in der Höhe von 300 Gulden „und die Hälfte der während der Ehe erworbenen Güter, kraft der Eheverträge, und die im Haushalt getätigten Ausgaben mit den Paraphernalien“ zurück.

Das Wiener Konsistorium verurteilte Andreas Benechin, dessen dauerhafte Impotenz die Eheannullierung begründet hatte, am 5. September 1667

„zur Rückerstattung von 115 eingenommenen Dukaten, und zur Zahlung der Hälfte der 800 während der Dauer der Ehe gemeinsam erworbenen Gulden“. (DAW WP 24_523)

Die Konsistorialräte stellten außerdem fest, dass die Klägerin bereits 300 Gulden als Schadensersatz (für das Heiratsgut) bekommen hätte und Andreas Benechin noch weitere 100 Gulden zahlen müsse. Zur persönlichen Rückgabe kam es jedoch nicht mehr, da Apollonia Capuanin während des Verfahrens, am 21. Juni 1667, starb und Andreas Benechin wenig später, 1668. Die Erb*innen setzten den Konflikt fort (DAW WP 24_230, DAW WP 24_533, DAW WP 24_523).

Am 22. Dezember 1668 hatten die Konsistorialräte die Ehe von Maria Susanna, geborene Linckhin, und Mathias Poplinger aufgrund der festgestellten Impotenz von Mathias annulliert:

„dass die Ehe zwischen diesen Parteien aufgrund der Impotenz beziehungsweise dem Recht entsprechend ungültig ist, so dass wir sie selbst null und nichtig erklären, und beiden Parteien die Möglichkeit und Erlaubnis anderer Ehegelübde geben und zugestehen, diese, wenn sie mögen, vor Gott abzulegen.“ (DAW WP 24_890-891)

Maria Susanna Linckhin forderte die Rückgabe des Heiratsguts und die Herausgabe der Hälfte des während der Ehe gewonnenen Guts. Die Höhe des Heiratsguts, welches die Tochter eines kaiserlichen Leibschuhmachers in ihre fünfjährige Ehe mit dem hofbefreiten Schuster Matthias Poplinger mitgebracht hatte, wurde im Verfahren nicht benannt. Matthias Poplinger beziehungsweise dessen Anwalt brachten vor, dass das Kirchengericht für die Vermögensteilung nicht zuständig sei und verlangten die Übertragung der Klage an den Obersthofmarschall, von dem er sich offenbar eine für ihn günstigere Entscheidung erhoffte. Bemerkenswerterweise schlossen sich die Konsistorialräte dieser Argumentation an und entschieden, den Rechtsstreit, obwohl das Konsistorium „in iure et praxi unzweiffelhafftig fundirt seindt“ – also sowohl rechtlich wie auch in der Praxis ohne Zweifel zuständig wäre – an das Obersthofmarschallgericht abzutreten. Zugleich hielten sie im Urteil fest, dass diese Abtretung keinen Präzedenzfall begründe:

„daß dieser actus denen ienigen, welche khünfftig soluto matrimonio ihre heurathliche sprüch bey dem venerabili consistorio zu ersuechen verharren wollten, für khein praeiudicium an weg gelegt werden soll“. (DAW WP 24_960)

Über die Entscheidung des Obersthofmarschallgerichts wurde das Konsistorium nicht informiert. Mit einem Vergleich endete 1674 schließlich die von Wilhelm von Zollikofer eingeklagte Vermögensteilung nach der Annullierung seiner Ehe mit Anna Maria Voglin. Im Mai 1662, nach etwas mehr als sieben Ehejahren hatte Anna Maria, welche der lutherischen Konfession angehörte, die Annullierung ihrer Ehe mit dem ebenfalls lutherischen Wilhelm von Zollikofer beim Wiener Konsistorium geklagt und mit dessen Impotenz begründet. Nach einem verlorenen Beweisverfahren in erster Instanz und einem verlorenen Appellationsverfahren in zweiter Instanz hatte Anna Maria die Annullierung der Ehe in dritter Instanz durchgesetzt. Über dieses Revisionsverfahren wissen wir nur wenig: es wurde dem päpstlichen Delegierten Thomas Pálffy, Bischof von Nitra, anvertraut und endete im Februar 1674 schließlich mit der Annullierung der Ehe. Um die jahrelangen Streitigkeiten dauerhaft zu beenden, einigten sich Anna Maria, mittlerweile verheiratete von Rechbach, und Wilhelm von Zolikoffer im Dezember 1674 auf einen Vergleich. Anna Maria von Rechbach tat dies, wie im Vergleich explizit festgehalten wurde,

„auß kheiner schuldigkeit, sondern guettwillig und nuhr blos pro redimenda vexa [zum Loskaufen von den Qualen], und bessrer sicherheit deren gewüssen auff bewegliches zueschreiben wohlgedachten consistorij und interposition andern mediatorn.“ (DAW WP 25_918-919)

Anna Maria gestand Wilhelm von Zollikofer eine „Abfindung“ in der Höhe von 300 Gulden und zwei Gemälde („eines auff leinwath, auf dem ein gemahlnes schloss und landschafft, das ander aber auff holtz, zusamb liegendes manns- und weibscontrafeth“) zu. Er musste ihr dafür mit einem Eid zusichern, keine weiteren Forderungen mehr an sie oder ihre Familie zu richten, weder vor geistlichen noch vor weltlichen Gerichten. Sollte er gegen diese Auflage verstoßen, so würde er „aber alß ein mainaydtiger von gehöriger obrigkeit gebührendt abgestrafft werden“ (DAW WP 25_918-919).

Resümee

Alle neun Verfahren zur Regelung von Vermögensstreitigkeiten entstammen den Untersuchungsabschnitten des 16. und des 17. Jahrhunderts. Setzen wir diese Verfahren in Relation zu allen geschiedenen oder annullierten Ehen dieses Zeitraums, so fällt auf, dass vor allem Eheteile, deren Ehe von dem Wiener Konsistorialräten annulliert worden waren, das Wiener Konsistorium auch zur Verhandlung der Vermögensteilung nützten. Die Verfahren zur Vermögensteilungen zeigten zudem sehr eindrücklich, wie kontextabhängig die jeweiligen Entscheidungen beziehungsweise getroffenen Vergleiche waren.

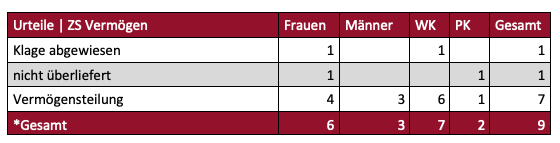

3. OBSORGE

Wie einige wenige Verfahren zeigen, nützten vor allem Ehemänner die Konsistorien auch zur Regelung der Obsorge. Wie Tabelle 3 zeigt, waren vier der fünf überlieferten Obsorgeverfahren von den Ehemännern und eines von der Ehefrau initiiert worden. Dreimal entschied das Konsistorium, die Kinder weiterhin bei der Ehefrau zu lassen, in einem Verfahren musste die Ehefrau das Sorgerecht an den Ehemann abtreten und in einem Verfahren trafen die Konsistorialräte keine Entscheidung, da sie dem Ehepaar die Cohabitierung vorschrieben.

Tabelle 3: Verfahren zur Regelung der Obsorge (1558–1783)

Die geringe Zahl an überlieferten Verfahren lässt darauf schließen, dass die Regelung der Obsorge entweder außergerichtlich erfolgte oder der Streit um die Kinder (gemeinsam mit Unterhaltsansprüchen) vor den Grundgerichten der weltlichen Obrigkeit geführt wurde.

nach einem Trennungsurteil

Das zeitlich erste Obsorgeverfahren des Quellensamples führte Rosina Maria Pallezin, geborene Betzin, verwitwete Christelhuberin, verwitwete Merchklin. Sie hatte am 25. Jänner 1656 in ihrer dritten Ehe Dominik Pius Pallez, einen, wie der Trauungseintrag festhält, „in Wien geborenen türkisch Dolmetscher“ geheiratet. Ende 1661 forderte sie die Scheidung, die sie unter anderem mit physischer Gewalt gegen sich selbst wie auch gegen die Kinder begründete. Dominik wäre, so ihr weiteres Scheidungsargument, aus „reiner Frechheit zum Türken“ geworden und glaube nicht an Gott. Nach einem Beweisverfahren gestanden ihr die Konsistorialräte im August 1662 eine befristete Trennung sowie Unterhalt zu. Das Ehepaar hatte drei gemeinsame Kinder. Die Tochter Elisabeth Barbara (*18.12.1658) und zwei Söhne: Franz Alan (*19.11.1656) und Michael (*5.8.1660).

Im Dezember 1664 klagte Rosina, dass Dominik ihr und den Kindern auf der Gasse aufgelauert, den Kindern das Gewand weggenommen und sie „zu erschiessen“ gedroht hätte. Bei der Tagsatzung vom 19. Dezember 1664 forderte Dominik die Obsorge über die Kinder. Das Ehepaar einigte sich schlussendlich darauf, dass die Kinder weiterhin bei Rosina bleiben, Rosina dafür aber auf die Alimente für die sechsjährige Tochter verzichten würde. Für die beiden Söhne im Alter von acht und vier Jahren erklärte sich Dominik Pius bereit, jährlich 48 Gulden an jene Personen zu zahlen, zu welcher Rosina die beiden Söhne „zur Kost“ geben werde.

Am 10. Dezember 1674 ersuchte Friedrich Greve um die Obsorge der beiden Kinder, deren biologischer Vater er zu sein noch vor einem Jahr abgestritten hatte. Seine Frau Anna Barbara Grevin hatte im Juni 1672 mit dem Argument, dass Friedrich Greve nicht mit ihr und den Kindern lebe, die eheliche Cohabitierung eingeklagt. Wie lange sie und der Student der Medizin verheiratet gewesen waren, wissen wir nicht. Friedrich Greve weigerte sich zu cohabitieren und brachte vor, dass die beiden Kinder nicht von ihm wären. Das Konsistorium erlaubte Friedrich Greve ein Beweisverfahren und sprach Anna Barbara einen Gulden wöchentlichen Unterhalt für sich und die beiden Kinder zu. Bei der Tagsatzung am 21. November 1672 einigte sich das Ehepaar, dass sie künftig „ainig und fridlich hausen und einandtern wohl tractiren wöllen“, womit Friedrich indirekt auch eingestand, der Vater der beiden Kinder zu sein.

Wie wir aus einer weiteren Klage von Anna Barbara sehen, lebten sie und Friedrich weiterhin getrennt. Am 6. April 1673 forderte Anna Barbara erneut Unterhalt für sich und die Kinder. Diesmal entschieden die Konsistorialräte, dass Friedrich ihr und den beiden Kindern wöchentlich einen Gulden Unterhalt bezahlen solle, was exakt der Summe entsprach, zu welcher er bereits während des Beweisverfahrens verpflichtet worden war. Vier Monate später, im Juli 1673 forderte nun Friedrich eine „aufflag an sein weib, daß sie ihm mit seinen khindern in seine wohnung nachgehe“. Auch wenn von diesem Verfahren kein Urteil überliefert ist, sehen wir aus den genehmigten Exekutionsanträgen von Anna Barbara, dass die Konsistorialräte das Ehepaar nicht zum Zusammenleben verpflichteten und Friedrich weiterhin Alimente für Anna Barbara und die beiden Kinder bezahlen musste. So genehmigten die Konsistorialräte am 26. November 1674 die Arretierung des Ehemannes, sofern dieser den säumigen Unterhalt nicht beim Konsistorium hinterlege. Vermutlich als Reaktion auf diese Drohung reichte Friedrich zwei Wochen später, am 10. Dezember 1674, ein Verfahren zur Erlangung der Obsorge ein. Die Konsistorialräte trugen ihm auf, darzulegen, „wie undt wo er die khündter undterhalten und aufferzügen khündte und wölle“. Bei der Tagsatzung am 18. Jänner 1675 argumentierte Friedrich, dass er die Kinder zu sich nehmen möchte, er „sie selbst undterhalten und etwas lehrnen lassen“ werde. Anna Barbara könne er keinen Unterhalt bezahlen, da „er nichts habe“. Anna Barbara hielt entgegen,

„er khündte den khündtern nicht wartten, noch was lehrnen lassen. Sie brauchen der muetter hilff, welche der vatter nicht praestiren [leisten] khündte“. (DAW WP 25_1021)

Anna Barbara erklärte sich aber bereit, auf einen Teil ihres bisherigen Unterhalts zu verzichten. Statt des bisherigen Unterhalts von jährlich 52 Gulden verlangte sie 40 Gulden. Dieser Forderung entgegnete Friedrich beziehungsweise dessen Anwalt auf Latein, dass „niemand zu Unmöglichem verpflichtet werden könne und die Kinder nach drei Jahren vom Vater zu erziehen sind“ (Übersetzung: Andrea Griesebner). Sein Argument, dass Kinder nach dem dritten Lebensjahr in die Obsorge des Vaters kommen sollten, wurde von den Konsistorialräten nicht geteilt. Sie entschieden, dass die Kinder weiterhin bei Anna Barbara verbleiben sollten und sprachen ihr die verlangten 40 Gulden jährlichen Unterhalt zu, die Anna Barbara weiterhin immer wieder unter Drohung des Arrests exekutieren ließ.

Bei der Tagsatzung am 5. Juli 1675 forderte sie neben den Zahlungsrückständen auch, dass Friedrich sich von seiner Liebhaberin trenne. Zugleich erfahren wir, dass Anna Barbara mit Friedrich am 6. Februar 1675 einen außergerichtlichen Vergleich abgeschlossen hatte, gemäß welchem er statt der vereinbarten 45 nur 30 Kreuzer wöchentlich oder 26 Gulden jährlich bezahlen musste. Warum sie den Vergleich unterschrieben hatte, erklärte Anna Barbara damit, dass Friedrich ihr ohne diese Unterschrift kein Geld gegeben hätte. Das Konsistorium ermahnte Friedrich unter Androhung des Arrests, sich nicht mehr bei seiner Geliebten aufzuhalten und entschied, dass er unter der Bedingung, dass er den ausständigen Unterhalt sofort und den künftigen wöchentlichen Unterhalt immer rechtzeitig bezahle, weiterhin nur die außergerichtlich vereinbarten 30 Kreuzer bezahlen musste.

Nachdem Maria Theresia Pertholdin aufgrund der lebensbedrohlichen Gewalttätigkeit ihres Mannes Joseph Perthold im August 1742 eine einjährige Trennung gewährt worden war, forderte sie im November 1742 die Obsorge für die drei Kinder und Unterhaltszahlungen. Die Wiener Konsistorialräte sprachen ihr die Obsorge zu und verpflichteten Joseph zu Unterhaltszahlungen für die drei Kinder. Im September 1743 ersuchte Maria Theresia um das Recht, ein weiteres Jahr getrennt leben zu dürfen. Bei der Tagsatzung zur Verlängerung der Toleranz am 13. September 1743 verlangte Joseph die Scheidung und die Obsorge der Kinder und erklärte sich bereit, Maria Theresia das von ihr eingebrachte Heiratsgut in der Höhe von 500 Gulden zurückzuerstatten. Obwohl beide Eheteile nicht gemeinsam leben wollten, verurteilte das Kirchengericht das Ehepaar zum friedlichen Zusammenleben, dem die Ehefrau offenbar nicht nachkam. 1748 klagte Joseph, dass seine Frau immer noch getrennt von ihm lebe. Das Konsistorium gewährte Theresia am 6. Mai 1748 nochmals ein halbes Jahr Trennung, danach verlieren sich die Spuren der unglücklichen Ehe.

Juristisch auf das Kindesalter bezogen und geschlechtsspezifisch argumentierte Franz Xaver Rottenstädter, Expeditor beim Hofkriegsrat. Elisabeth Christine Rottenstädterin hatte 1774 die Scheidungsklage eingereicht, die sie neben physischer Gewalt auch mit seiner Trunkenheit und „widernatürlicher“ und zu häufiger Forderung der ehelichen Pflichten begründete. Bei der Tagsatzung am 1. Juli 1774 warf ihr Franz Xaver seinerseits einen „verdächtigen Umgang“ und Verschwendung vor und verlangte, Elisabeth nach ihrer Niederkunft in ein Kloster einzuweisen und die Obsorge über den achtjährigen Sohn Ignaz Xaver Anton zu erhalten. Elisabeth Christine hielt entgegen, dass sie das Kind unter keinen Umständen dem Ehemann übergeben könnte,

„weil er ihm üble erziehung gibt, und ihm so zuspricht: hüte dich von allen pfaffen, denn sie sind hurenkupler, worüber sie zeugen stellen wolle.“ (DAW WP 156_31-34)

Die Konsistorialräte erlaubten der schwangeren Elisabeth Christine kein Beweisverfahren, sondern nur einen abgesonderten Wohnort bis zur Beendigung des Zivilverfahrens, welches sie mit Franz Xaver vor dem Obersthofmarschallischen Gericht führte, beziehungsweise bis zu ihrer Niederkunft. Zugleich trugen sie dem Ehepaar auf, den Streit um die Obsorge des Sohnes in einer neuen Verhandlung zu regeln.

Bei der Tagsatzung am 22. August 1774 forderte Franz Xaver erneut die Obsorge des Sohnes:

„Nun das kind sey schon über 8 jahr alt, rechtens sey aber, daß ein kind nach dem 3ten jahr ihres alters dem vater zur erziehung gegeben werde, es sey auch ein knab, und eine mutter verstünde nicht so gut die erziehung eines sohns, und 3tio pflege sie wie jüngsthin vorgekommen, verdächtigen umgang, daher ihr das kind ex officio wegzunehmen.“ (DAW WP 156_75)

Elisabeth Christine hielt dem entgegen, dass sie vereinbart hätten, dass ihr Sohn bis zur Niederkunft bei ihr bleiben dürfe. Zwar fällte das Wiener Konsistorium kein Urteil und forderte die Vorlage des beim Obersthofmarschallischen Gericht getroffenen Vergleichs ein, doch kann aus den weiteren Unterlagen geschlossen werden, dass Franz Xaver Rottenstädter die Obsorge für den gemeinsamen achtjährigen Sohn erhielt. Im Jänner 1775 forderte er auch die Obsorge für den im September 1774 geborenen Säugling Anton und verlangte erneut, dass Elisabeth Christine in ein Kloster zu gehen habe. Elisabeth Christine argumentierte erfolgreich dagegen:

„sie köne derzeit in kein kloster gehen, 1tens, weil sie ein kind zu erziehen, welches ihr vor 3 jahren nicht kann abgenohmen werden, 2do weil sie krank und laut attestati medici izo nicht transferirt, auch in einem kloster nicht behörig verpfleget werden konnte“. (DAW WP 156_224-225)

Im September 1777 schieden die Konsistorialräte die Ehe, nachdem Elisabeth Christine Rottenstädterin einen Ehebruch gestanden hatte, der durch die Geburt eines weiteren Kindes offensichtlich geworden war. In Abwesenheit der beklagten Elisabeth Christine sprach das Konsistorium die Scheidung von Tisch und Bett aus (DAW WP 158_214). Mit dem Scheidungsurteil endet auch die Überlieferung in den Konsistorialprotokollen.

NACH EINEM COHABITIERUNGSURTEIL

In einigen wenigen Fällen verurteilte das Konsistorium das Ehepaar zwar zur friedlichen Cohabitierung, traf aber dennoch Anordnungen zur Obsorge der Kinder für die Zeitspanne bis zur Umsetzung des Urteils.

So etwa im Fall des Ehepaares Catharina und Christoph Aichtag*in. In der Tagsatzung vom 16. Dezember 1718 wiederholte Catharina ihre in der Klageschrift vorgebrachten und mit ärztlichen Attesten belegten Vorwürfe: Ihr Ehemann habe ihr das „mundbein“ (vermutlich den Kiefer) eingeschlagen, sie habe die „mundfeil“ bekommen und könne nicht mehr arbeiten. Zwei Jahre zuvor, 1716, hätte er sie und den gemeinsamen vierjährigen Sohn ohne Ursachen „davon gejagt“. Catharina Aichtagin forderte in ihrer Klage nicht die Scheidung von Tisch und Bett, sondern ersuchte die Konsistorialräte ihrem Ehemann die Wiederaufnahme der ehelichen Cohabitierung sowie die Enthaltung von jeglicher Gewalt aufzutragen. Zusätzlich forderte sie die Übernahme der Schulden, welche sie für sich und den Sohn in den vorangegangenen beiden Jahren machen musste.

Christoph Aichtag, der wie das Protokoll vermerkt, ohne Anwalt erschienen war, widersprach den Beschuldigungen. Er gab zu, Catharina wegen „ihres bösen maul“ geschlagen, nicht allerdings aus dem Haus gejagt zu haben. Im Gegenteil: Sie wäre „davongeloffen“ und er hätte ihr in den letzten beiden Jahren sowohl die Wohnung wie auch Unterhalt bezahlt. Er wolle zwar nicht wieder mit ihr zusammenleben, aber die Obsorge und Erziehung des Sohnes übernehmen.

Obwohl die Konsistorialräte entschieden, dass das Ehepaar wieder zusammenleben müsse, trafen sie zugleich eine Regelung für die Zeit, in welcher das Ehepaar dem Urteil nicht nachlebte. Sie entschieden, dass Christoph, zusätzlich zur Wohnungsmiete, Catharina 36 Gulden jährlichen Unterhalt bezahlen musste und der gemeinsame, vierjährige Sohn in seine Obhut und Erziehung kommen sollte. Von den Schulden in nicht spezifizierter Höhe musste Christoph seiner Ehefrau 18 Gulden bezahlen.

NACH DER ANNULLIERUNG DER EHE

Das abschließende Beispiel lenkt den Blick auf die Obsorge der Kinder in einem sehr spezifischen Setting. Es eröffnet eine erste Antwort auf die Frage, wer die Obsorge der gemeinsamen Kinder erhielt, wenn die Ehe deshalb annulliert wurde, weil der gesetzlich rechtmäßige Ehemann die Wiederaufnahme des Ehelebens forderte.

Am 14. Jänner 1650 fällte das Passauer Konsistorium das Urteil im Verfahren von Thomas Kriembel, welcher die Anordnung der Cohabitierung gefordert hatte. Zur Tagsatzung erschienen Barbara, geborene Seittlin, sowie Thomas Kriembel und Hans Kärl, welche beide aus ihrer Perspektive rechtmäßig mit Barbara verheiratet waren. Thomas Kriembel und Barbara Seittlin hatten am 18. Jänner 1625 in Immendorf, das zur Pfarre Wullersdorf gehörte, geheiratet. Für beide war es die erste Ehe, wie dem Trauungseintrag zu entnehmen ist. Thomas Kriembel wird im Protokoll als „gesel“ bezeichnet, dürfte also im Handwerk tätig gewesen sein, über Barbaras Tätigkeit erfahren wir nichts. Zirka 1632 verließ Thomas Kriembel seine Frau und die gemeinsamen vier Kinder, um als Soldat in kaiserliche Dienste zu treten. Am 3. Mai 1639, etwa sieben Jahre später, hatten Barbara und der ledige, ebenfalls aus Immendorf stammende Fleischhacker Hans Kärl in der Annahme geheiratet, dass Thomas Kriembel verstorben war. Auszugehen ist davon, dass Hans zur vermeintlich verwitweten Barbara und ihren Kindern aus erster Ehe gezogen war.

1650, zum Zeitpunkt des Verfahrens, dürften die Kinder aus erster Ehe das Haus bereits verlassen haben. Das Ehepaar Barbara und Hans Kärl*in hatte fünf gemeinsame Töchter, von denen 1650 vier noch am Leben waren: Eva (*18.8.1641), Anna (*20.4.1643), Justina (*20.3.1647) und Rosina (*14.12.1648). Die erstgeborene Tochter Anna war bereits vier Tage nach der Geburt am 25.1.1640 verstorben. Obwohl Barbara bei seiner Rückkehr in einer neuen Ehe lebte, forderte der abgedankte Soldat Thomas Kriembel die Wiederaufnahme seines ehelichen Lebens ein, wozu er gesetzlich auch berechtigt war. Die Konsistorialräte entschieden, dass Barbara die Ehe mit ihrem ersten Ehemann wiederaufnehmen musste:

„er Kriembel mit seinem gegebenen eheweib Barbara wiederumben hausen, ainander bis in den todt lieben und zusammen ehelich leben [musste].“

Hans Kärl dagegen trugen sie auf, dass er Barbara „auf ewige zeiten maide“, er die Kinder aus der „vermainten Ehe“ zu sich nehme und er seinem „vermainten weib“ als „Abfertigung“ einen Weingarten und 12 Gulden bezahle. Nachdem der Ehevertrag der beiden nicht überliefert ist, wissen wir nicht, ob die zu bezahlende Abfertigung dem entsprach, was Barbara als Heiratsgut in die Ehe mit Hans Kärl eingebracht hatte. Zudem wurde Hans Kärl das Recht erteilt, sich anderweitig zu verehelichen, das heißt die Ehe mit Barbara wurde annulliert.

Am Ende des Eintrags vermerkt das Ratsprotokoll noch, dass Thomas Kriembel und Hans Kärl „ain dem ander die handt gegeben und ein abbitt gethan, auch alles zu halten venerabile consistorio sammentlich angelobt“ haben.

Ob Hans Kärl die Option einer neuen Ehe nutzte, ist nicht ganz klar. Seine Situation war mit der eines Witwers vergleichbar, der nach dem Tod der Ehefrau für vier Töchter zu sorgen hatte. Die beiden älteren Töchter waren acht beziehungsweise sechseinhalb Jahre alt, die beiden jüngeren erst knappe drei beziehungsweise zwei Jahre. Am 27. Februar 1650 heiratete jedenfalls laut Wullersdorfer Matriken ein „Hans Carle, wittiber von Immendorf“ die ledige Walpurga Urbanin. Die Ehe von Thomas und Barbara Kriembel*in sollte noch mehr als acht Jahre dauern: am 5. Mai 1658 starb der zurückgekehrte Ehemann. Das Sterbedatum von Barbara Kriembelin konnten wir nicht finden.

Im Vergleich zu anderen frühneuzeitlichen Verfahren ist an der Protokollierung dieses Verfahrens außergewöhnlich, dass Barbara keine Stimme bekam und die ganze Narration aus der Perspektive der beiden Männer formuliert ist. Nur die Männer mussten versprechen, dass sie sich an die Entscheidung des Konsistoriums halten würden. Barbaras Position dazu kennen wir nicht. Die Entscheidung der Konsistorialräte, die Töchter dem leiblichen Vater zuzusprechen, könnte der Überlegung des Konsistoriums geschuldet gewesen sein, dass die Kinder aus der annullierten Ehe damit dem legitimen Ehemann nicht zur Last fallen und als „Folgen“ der neuen Ehe aus dessen Blick verschwinden würden.

Andrea Griesebner/Susanne Hehenberger, Februar 2021